Тигранакерт в письменных источниках

В эллинистическом мире, созданном в результате завоеваний Александра Македонского, города назывались именами представителей правящей династии. В честь монархов были названы многочисленные Александрии, Селевкии, Антиохии. В Армении еще до правления Тиграна Великого были построены города Ервандашат, Ервандакерт, Аршамашат, Арташат, несколько Зарехаванов и Заришатов. Эти новые города заселяли по своеобразному принципу, известному как синойкизм («вместе заселяю»): в недавно построенный город цари насильственно переселяли торгово-ремесленные слои населения из разных городов и стран для обеспечения нормальной жизнедеятельности города. Именно по этой причине такие города, как правило, были многонациональными.

Указанная традиция получила широкое распространение во времена Тиграна Великого (95–55 гг. до н. э.), поскольку его обширные завоевания создали большие возможности для подобного синойкизма с привлечением огромных богатств и рабочей силы. В Ахдзнике была основана столица Тигранакерт, о которой с восхищением упоминают греко-римские историки (Страбон, Аппиан, Плутарх). Кроме нее, на территории исторической Армении и за ее пределами известен ряд других поселений, названных в честь Тиграна Великого. Например, Тигранакерт в Гохтне, поселение Тиграна в Мидии-Марастане, Тигранукоме в Аманосе. Следует также отметить, что точное местонахождение ни одного из указанных населенных пунктов, в том числе и столицы, не известно.

К ряду таких поселений можно причислить и два других Тигранакерта, о которых упоминает армянский летописец VII в. Себеос. Описывая персидские походы византийского императора Ираклия в 622–624 гг., он пишет, что император, спасаясь от преследований персов, попытался прорваться в Иверию через Сюник. Однако персидское войско, спустившись на равнину со стороны Гардмана, отрезало ему путь недалеко от “другого Тигранакерта”. Император попытался повернуть обратно, но столкнулся с передовым отрядом персов теперь уже рядом с “аваном Тигранакерт”. Таким образом, один из Тигранакертов, названный Себеосом «другой», находился на севере, а “аван” Тигранакерт – на юге. Скорее всего, автор называет один из Тигранакертов «другим», чтобы отличить его от “авана” Тигранакерт. Что касается термина «аван», то у Себеоса он, как правило, означает укрепленный населенный пункт, который либо обнесен крепостными стенами, либо расположен возле крепости. Сведения летописца достаточно достоверные, поскольку оба Тигранакерта описаны в контексте походов Ираклия, а не в связи описанием деяний Тиигрна Великого. Итак, в начале VII в. в Арцахе и Утике было два населенных пункта под названием Тигранакерт. Если учесть, что императорская армия должна была идти по оживленной дороге, чтобы скорее добраться до Иверии, более чем очевидно, что оба Тигранакерта находились недалеко от ведущей на север дороги (проходившей по границе Арцахских гор и Утикской равнины), либо в непосредственной близости от нее.

Согласно сведениям известного греческого историка Страбона, «Тигран основал город недалеко от Иверии, между этой местностью и Зевгмой на Евфрате. Собрав здесь население 12 разоренных им греческих городов, он назвал этот город Тигранакертом». Вероятно, что при описании местоположения столицы Страбон использовал сведения и о других Тигранакертах. Как заметил известный историк Джусто Траина, упомянутый город недалеко от Иверии можно отождествлять с Тигранакертом в Арцахе.

Согласно другому армянскому летописцу VII века Мовсесу Каланкатуаци, войска Ираклия по пути в Тпхис (Тбилиси) сначала остановились на привал близ потока к югу от реки Трту (ныне Тартар), у села Каланкатуйк, а затем у потока Трту, близ деревни Дютакан. Анализ этого и нескольких других свидетельств Каланкатуаци указывает на то, что самый южный из упомянутых Себеосом Тигранакертов, аван Тигранакерт, находился к югу от Тартара, недалеко от Партава, там, где Арцахские горы спускаются к Утикской долине. Хотя в данной части повествования Мовсес Каланкатуаци не упоминает о Тигранакерте, однако при описании собрания, созванного армянским католикосом Егией в Партаве в начале VIII в., он приводит сведения о том, что на нем в числе других присутствовали также монах Давид из Каланкатуйка и монах Петрос (в данном контексте просто священник) из Ткракерта. Можно предположить, что, во-первых, Ткракерт – это местное произношение названия Тигранакерт, во-вторых, вполне вероятно, что он находился недалеко от Каланкатуйка, так как упоминается непосредственно за ним. То есть речь опять идет об аване Тигранакерт или о Тигранакерте в Арцахе. Значимость Тигранакерта подтверждается и тем фактом, что на вершине горы, расположенной буквально в нескольких сотнях метров от него, в конце VII в. была возведена центральнокупольная церковь. Раскопки Центрального квартала Тигранакерта выявили остатки базилики, построенной в V–VI вв. Предположительно, упомянутый Петрос был священником именно этой церкви.

В период расцвета Хаченского княжества в XII–XIII вв. границы владений Асана Джалала простирались вплоть до реки Куры. Предгорная и равнинная части в долине нижнего течения реки Хаченагет были известны как Тигранакерт по названию авана Тигранакерт. В одной из надписей (XIII в.) монастыря Кошик Анапат, находящегося недалеко от одного из верхних притоков Хаченагета, упоминается «страна Тигранакерта». Некий Акоп родом оттуда сделал пожертвование монастырю. То, что Тигранакерт в то время был крупным поселением, подтверждается раскопками Центрального квартала, которые выявили богатый материал XII–XIII вв.

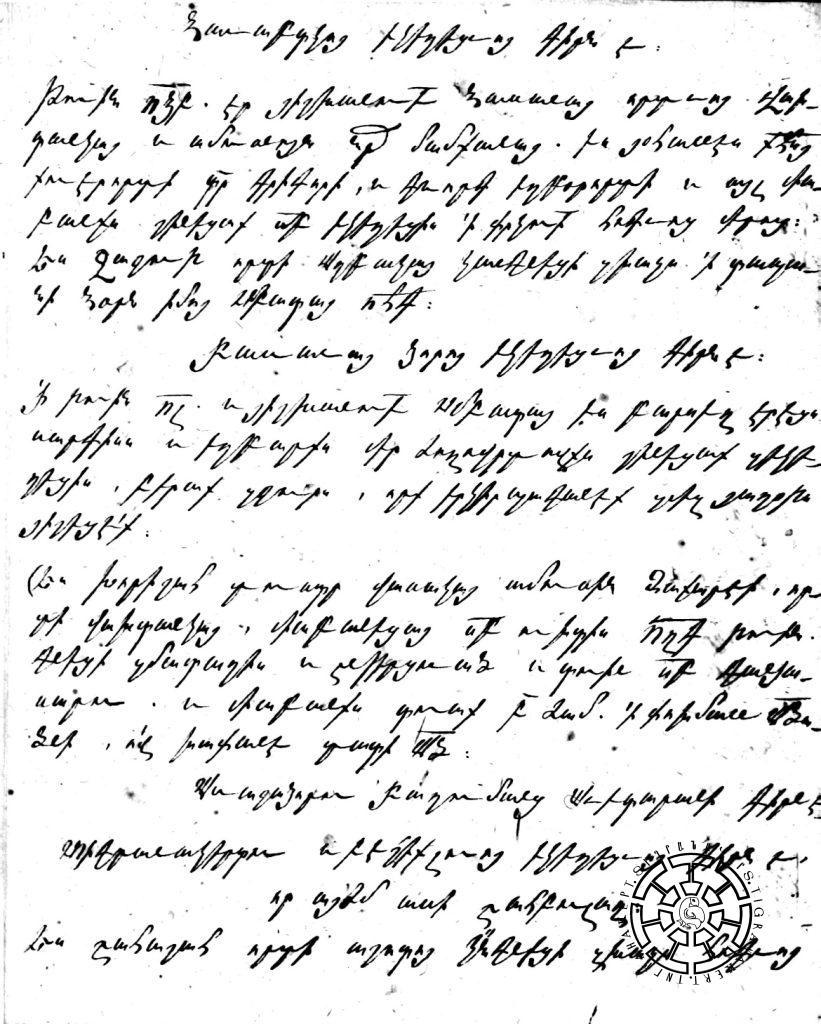

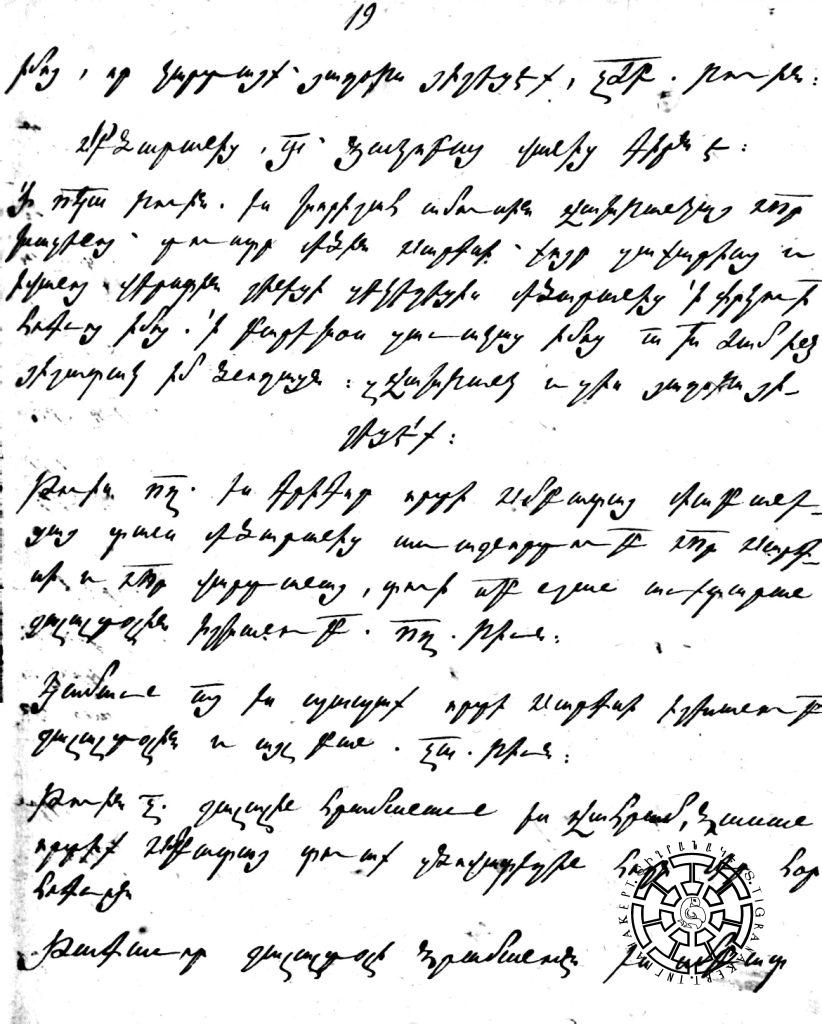

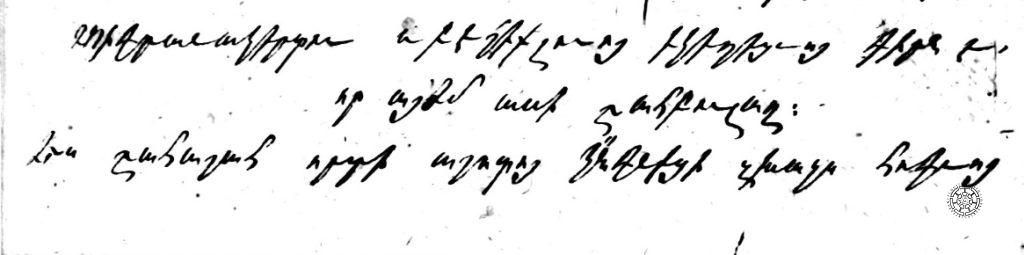

Хронологически более поздние сведения о Тигранакерте относятся к его руинам или городищу. Именно на основании всех этих сведений начались поиски следов города. Католикос Есаи Асан-Джалалян (его резиденцией был Гандзасарский монастырь, расположенный на том же берегу реки Хаченагет, что и Тигранакерт, только в ее верхней долине и на левом берегу), который стал свидетелем опустошительных набегов лезгин на Арцах в начале XVIII в., пишет, что они захватили людей и скот и, «покинув Ткракерт, разбили лагерь на берегу реки Дрду, которую мы ныне называем Тартар». Вполне вероятно, что лезгины хранили всю добычу в Ткракерте-Тигранакерте и оставались там из-за наличия полноводных источников. Важное значение имеет следующее свидетельство католикоса (рис. 1, 2): «Это надпись церкви Тигранакерта и Бешиклу (т. е. церкви Ванкасара), который ныне называется Шахбулах: ’’Я, Шахашах, сын Ашота, поставил сей крест [во спасение] души моей. Кто прочитает, да помянет в своих молитвах. В году 712 (1263 г. н. э.)’’». Фактически католикос подтверждает, что церковь Ванкасара находится в Тигранакерте, и эта местность точно соответствует Царским источникам.

В середине XVIII в. Панах, лютый враг армянских меликов Арцаха, построил крепость рядом с Царскими источниками (тогда известными и как Шахбулах). В середине XIX в. эти руины посетил Саргис Джалалянц. Он высказал предположение, что именно на этом месте находился Тигранакерт, так как армяне называли местность вокруг источников Шахбулаха Тнгрнакерт, а персы – Тарнагюрт. Исследователь памятников Арцаха Макар Бархударянц высказал почти такое же предположение и указал, что долина в нижнем течении реки Хаченагет называлась гавар (округ) Тигранакерт.

В атласе к книге «История армянского народа» (1952 г.) С. Еремян локализовал Тигранакерт в окрестностях Агдама.

В 1950-е гг. в поселении Гявуркала (около села Софулу в Агдамском районе бывшей АзССР), расположенном примерно в 8 км от Шахбулаха, во время сельскохозяйственных работ была найдена крышка саркофага с пространной армянской надписью. Академия наук Азербайджана срочно организовала раскопки местности. Текст надписи был опубликован Седраком Бархударяном, который в то время занимался составлением академического тома армянских надписей Арцаха. Во время раскопок были обнаружены крупное укрепленное поселение, раннехристианская церковь, большой некрополь и т. д. Седрак Бархударян, учитывая насколько близко подобное крупное поселене находится к Шахбулаху, считал, что Тигранакерт следует искать в районе Гявуркалы, а не в непосредственной близости от источников. Нужно отметить, что азербайджанские оппоненты со всей ответственностью заявляют, что в свое время их археологи тщательно исследовали эти территории и не обнаружили следов какого-либо Тигранакерта. Им следует напомнить, что по мнению известного азербайджанского археолога Р. Ваидова, проводившего раскопки в Гявуркале, Тигранакерт был расположен в районе источников Шахбулаха. В 1965 г. вышла в свет его статья (на азербайджанском азыке), посвященная раскопкам в Гявуркале. В нем он оспаривает мнение Седрака Бархударяна и буквально пишет следующее: «Указание Еремяна о том, что Тигранакерт находился недалеко от Агдама, не вызывает сомнений».

В 1981 г. в Ереване вышла в свет книга Баграта Улубабяна «Очерки истории Восточных краев Армении». На исторической карте, приложенной к книге, арцахский Тигранакерт помещен в нижней долине реки Каркар.

Известный исследователь памятников Арцаха Самвел Карапетян пишет, что арцахский Тигранакерт, «локализуется исследователями к северо-востоку от крепости Шахбулах, то есть на территории знаменитого одноименного источника и нынешнего села Тарноют (Тарнагют, у подножия горы Ванкасар) или городища Гявуркала».

Недавно вышла в свет статья А. Симоняна и Ов. Санамяна «Памятники Ванкасара», в которой авторы внесли путаницу в вопросе локализации Тигранакерта. Описывая окрестности Шахбулаха, они дважды называют поселение Гявуркалой-Тигранакертом.

Наша археологическая экспедиция предприняла комплексное исследование нижней долины реки Хаченагет с целью найти фактические доказательства существования античного города и тем самым подтвердить либо опровергнуть сведения, указанные в разных источниках. В результате наших изысканий были обнаружены наземные следы города, основанного Тиграном Великим. Последующие систематические раскопки окончательно подтвердили факт существования здесь крупного и богатого античного города.